Products

業務内容

企画・プロデュース

テーブルに乗るような小型サイズのロボットから、屋外に展示するような大型サイズのロボットまで、製作をすることができます。動くことを前提とした美術的観点を大切に、面白みのあるロボットの製作を請負います。

制作

令和工藝の技術者たちには、大学・研究機関向けに、研究テーマや実験内容に合わせた研究用ロボットをはじめ、企業様のニーズや用途に合わせた特注ロボットを作って来た実績があります。

コンサルティング

令和工藝合同会社には、高い技術ををもったロボットエンジニアや、世界各地で、実践芸術に携わって来たメンバーがいます。この知識と経験をパートーナー様に提供をし、新しい価値の創造に貢献することができます。

教育

子ども向けだけでなく、大人に対して、ワークショップ・授業を行って来た経験があります。プログラミング的思考を育むといった目的に縛られず、演劇やアート思考の視点で、実際のロボットを動かし、広い視野の獲得を行います。

News

About

アートとロボティクスの力で

誰も見たことのない世界をつくる。

シンボルマーク

令和工藝のシンボルマークは2種の花びらを持つ桜です。1つは「手仕事(人・クラフトマンシップ)」もう1つは「テクノロジー(機械部品・ロボット)」を象徴しています。

モチーフの桜には日本を代表するアート&ロボティクス・カンパニーとして、国際的にも評価されることを目指す思いを込めています。

色は日本の伝統色「藍鉄色」と「こきべに色」の2トーンカラーです。2つの色は補色の関係で、相反するものの融合・調和を表しています。

令和工藝のビジョン

令和工藝は、アートとロボティクスを融合させることで、まだ誰も見たことのない世界を作りたいと考えています。 アートやエンターテイメントの世界だけでなく、日常の風景の中に溶け込んだ、私たちのつくりだすアートとロボティクスの作品が、世界中の人々に新たな体験と価値を提供します。

Story

令和工藝で何を実現したいのか?

「凄い機能だけが偉い」を変えたい

「ロボットの進歩」と言うとき、たいていの場合はその動作や姿を実現するためのテクノロジーや、ロボットが与えてくれる便利さのレベルが上がることを想像することでしょう。機能や性能の向上ですね。確かに素晴らしいことです。ですが、それ以外がダメということではありません。僕は舞台や映画の現場、教育の場、イベント会場などで、人間とロボットが出会いふれあう場面を沢山作ってきました。その中で、「ロボットの価値とはなんだろう?」という哲学的な疑問と出会いました。模索は今も続いていますが、これだけは言えます。機能・性能以外にも沢山の価値があり、その価値は受け取る人とタイミングによって常に揺らいでいるものです。例えば刀剣。あくまでも目的を持った道具に過ぎなかった刀ですが、手工芸の極みにして、物語の源泉として今なお多くの人の心を揺さぶる存在です。刀とロボット。一見無関係にも見えますが、どちらも優れた道具として作られ、そして、関わる人の心揺さぶりをかけてくる。この心の揺らぎこそが人間の感性と捉えています。ロボットやアンドロイドに工芸品としての魅力を持たせ、感性の揺らぎを起こす。その過程も全て、アートとして伝えていきたいと考えています。

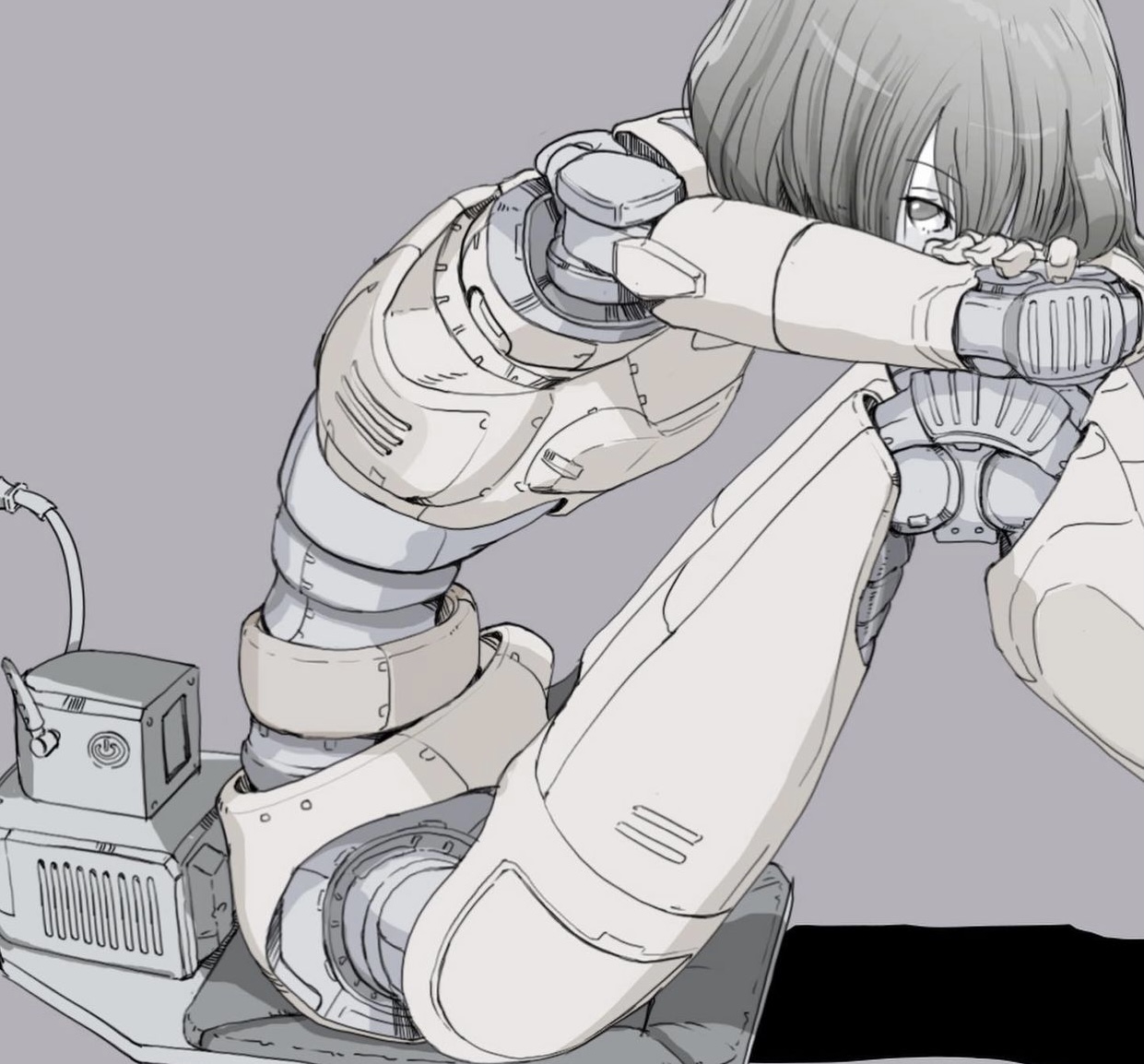

「ロボットはマニアのもの」を変えたい

ヒト型や恐竜の姿をしたロボットがお好きなかたなら、きっと私のシゴトをいくつもご覧になっていることでしょう。「国内の大概のアンドロイドに、何かしら関わっている人」と評されることもあります。そんな私が新しくベンチャー企業を興してまでやりたいこと、それは「答えの無い、何か面白いこと」に他なりません。これからも、ヒト型や恐竜型のロボット制作は極めていく所存です。が、その枠では捉えきれない姿をしたロボットを造形していきたいとも考えています。精緻なメカが喚起するエロティシズムから、美術品のロボット化、カッコイイ、かわいい、デカい、ヤバイまで、面白そうなことは何にでもチャレンジしたい。試行錯誤の過程さえ、アートなのだと捉えています。そして、見た人にロボットか否かの枠組みすら忘れさせるような「何か」を表現できたら、あるいは1つのゴールかもしれません。お茶の間でアンドロイドと微笑み合う。そんな光景がアタリマエになる日が。

「工学と芸術の距離感」を変えたい

「便利なもの」と「美しいもの」は、別々の価値観で扱わなければいけないのでしょうか?油絵の技法を参考に描いた水彩画があるなら、ロボットの技法を搭載した彫刻があっても良いとは思いませんか?生活用具を精巧なミニチュアにして愛でる文化があるなら、何もかもが破格に巨大化した花嫁行列があっても可笑しくないですよね?この技術はロボットのだとか、彫刻だから静止しているのが当たり前とか、そろそろ卒業してみませんか?私は、機械制御の技術をもっと幅広い世界で活用したいと考えています。異分野参入だからこそ見えてくる、お互いの得意・不得意。その業界の常識を飛び越えた使い方がアートの表現を変え、アートで培われた文化や精神がテクノロジーやエンジニアリングに幅と深みを持たせる。そんな相乗効果を確信しています。

「その境界線」を変えたい

社名に掲げる「令和工藝」の言葉は、ある鍛金作家とのディスカッションで生まれました。明治工芸、大正工芸など、工芸は時代と深く結びついています。幕を開けた令和時代に最も似つかわしい工芸はアンドロイド・ロボットだという思いを込め、社名としました。現代の私たちは、沢山の境界線で区切られ、縛られていると感じることがあります。アインシュタインが空間の表現に「時間」軸を持ち込んで、世界の自由度が変わりました。僕たちにとって「「時間」に相当するのが「ロボティクス」で、「空間」に相当するのが「工芸」。今ある様々な既成概念を俯瞰し、越えようとするとき、大きなヒントになるでしょう。

Personality

令和工藝を構成するパーソナリティ

CEO・COO / Tadashi Shimaya

島谷 直志

ロボットエンジニア

メカニカルデザイナー

アンドロイドプロデューサー

生き物や人間型をはじめ、あらゆるロボットの開発・製造、その運用を専門とする。2005年、株式会社ココロにて、愛知万博のアンドロイド製作・運営を担当。同社R&D事業部を経て、2011年にアンドロイドビジネスを行う株式会社A-labを共同設立。同社でCBO(Chief Branding Officer)と製作ディレクターを兼任し、アンドロイドのAsunaを始め、世に出ているほとんどの商業用アンドロイドの製作を担当。道具としてではないロボットの新しい価値と、「魅せる」表現にこだわり、令和工藝立上げに参加。

Advisor

令和工藝顧問

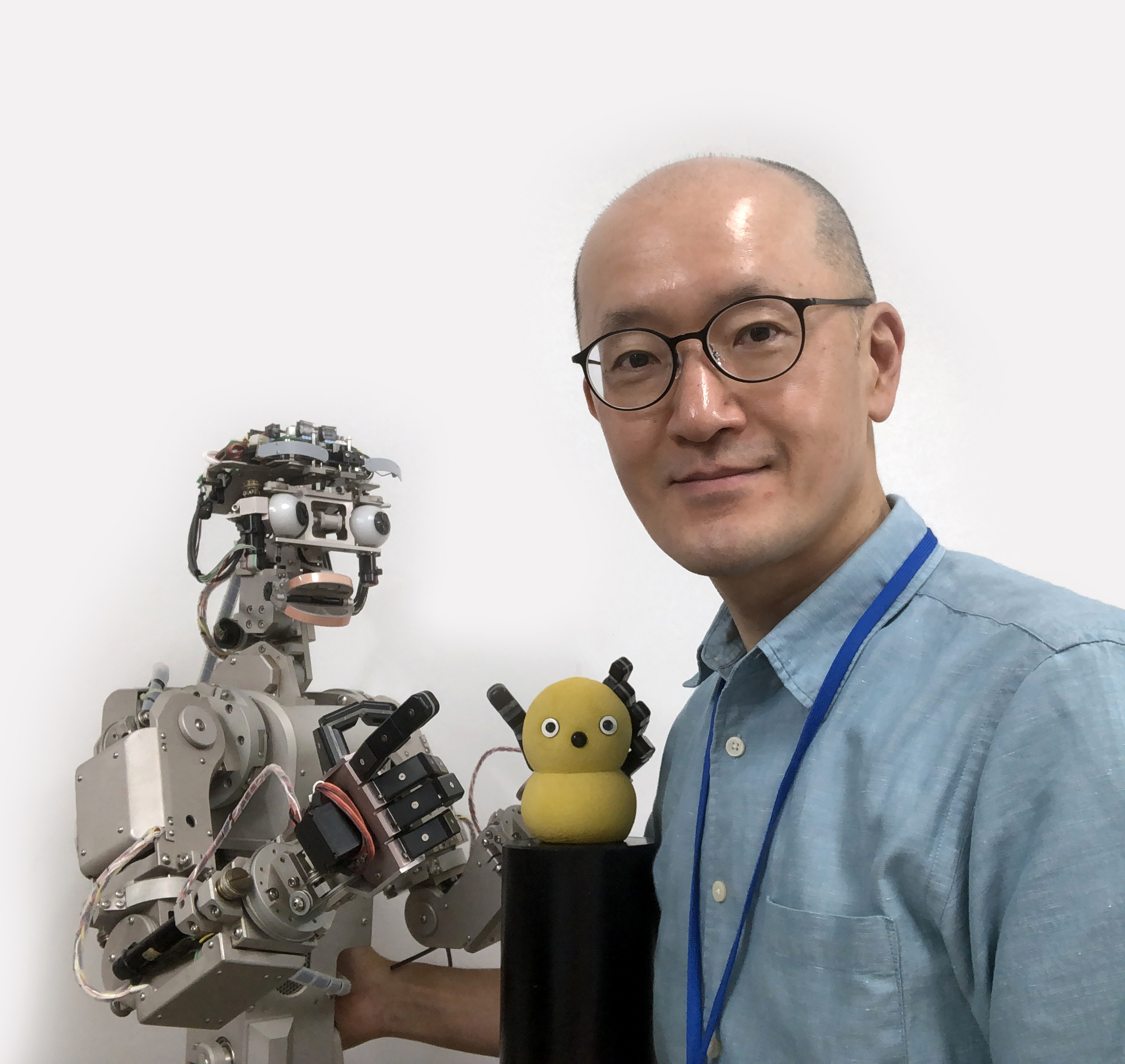

Hideki Kojima / 小嶋秀樹

令和工藝顧問

工学博士。国立大学法人東北大学大学院教育学研究科教授。

言語・文法の仕組みへの強い関心から研究者の道へ。対人コミュニケーションをテーマとする中でロボットを用いた研究手法を開発する。通信総合研究所 けいはんな情報通信融合研究センター在職中の2003年に自身の研究機材として小型のコミュニケーションロボット「キーポン(keepon)」を開発。宮城大学在職中の2011年には海外で玩具「My keepon」として商品化された経験を持つ。

「かわいいモノを愛する心」と「徹底したクラフトマンシップ」が心にのこる機材開発を支えている。甘夏2個分ほどの黄色いボディーにアイコンタクトが特徴的なロボット「キーポン」は、開発から20年近く経つ現在もなお、自閉症児の療育現場などで使用されている。

Access

アクセス・所在地

六郷オフィス(本社):〒144−0045 東京都大田区南六郷3丁目10−16 六郷BASE 307

Company Profile

会社概要

社名:令和工藝合同会社(Reiwa Kogei LLC.)

代表:島谷直志

資本金:900万円

取引銀行:三井住友銀行、住信SBIネット銀行

事業内容:

1.アートとロボットの融合ビジネスの企画、制作及び運用

2.ロボット及び各種機械のメンテナンス

3.ロボット及び各種機械のレンタル

4.各種システム、ソフトウェア等の企画、開発、制作、配信、保守、管理、運営、販売及びそれらの受託

5.古物営業法に基づく古物営業及び古物競りあっせん業

6.前各号に附帯関連する一切の事業

7.各種コンサルティング業務

8.マーケテイング活動

9.各種デザインの企画、制作及び販売

10.エージェント事業

11.書籍、雑誌、その他印刷物及び電子出版物の企画、編集、制作、出版、配信並びに販売

12.ウェブサイト、ウェブコンテンツ、その他インターネットを利用した各種サービス等の企画、制作、販売、配信、運営及び管理

13.インターネットによる広告業務及び番組配信